印度的西藏地圖第十八張 流亡藏人的「幸福路上」

作者:潘美玲

「幸福路」在臺灣

宋欣穎編劇導演的台灣動畫《幸福路上》,藉由住在新北市(之前的台北縣)新莊幸福路上的小琪的故事,帶領觀眾重溫台灣社會從1975年代的政治經濟發展的歷程。電影的開始,是小琪坐著一部貨卡隨著家人從高雄,來到北部小工廠林立的幸福路,這條幸福路的人們,是靠雙手勞力賺取生活溫飽,接受社會主流價值,自己縮衣節食,為的是子女受到更好的教育而出人頭地。故事的結局,則是歷經離家、成家又失家的滄桑之後,小琪又回到幸福路的家,與親人共同打拼生活。影片中穿插著台灣社會大時代的敘事,黨國威權統治的教育、解嚴、台灣錢淹腳目、民主化與社會運動、921大地震等等,集體的歷史都是塑造著小琪生命的歷程,小琪也在其中參與歷史,同在一個社會當中,沒有人是局外人,小琪最後決定回來「幸福路」,儘管不完美,其實一定會不完美,但共同扶持就是幸福的所在。

這部電影對不同的觀眾而言,啟發不同的意義,我的一位堂妹小時候就住在那條幸福路上,電影裡面可以看到她以前住過的家,這部動畫片忠實地呈現了她童年的生活情境,彷彿自己人生的倒帶,那條路上所擁有的共記憶相似度超過七、八成。而這部電影對我的觸動,是從看到片名「幸福路上」展開的,因為我知道另一條「幸福路」的故事,也在臺灣。這條幸福路上的主角,和小琪一樣,從一個地方遷移來到這一條幸福路上,但是他沒有國籍。我在一個座談會上認識的藏人朋友拔歐(化名),當時他以無國籍身份滯留在台灣,雖然已經啟動在臺灣居留的程序,因故尋求我的諮詢,拔歐要請我吃飯,在他住地方,他說:「…..幸福路上的幸福社區」(但不是電影中的那一條)。

以拔歐無國籍的情況,他無法正常工作、缺乏醫療保障、也無法立即回印度去探望病重的母親。在這個島上棲身於幸福路的幸福社區,是少數他和類似處境的移工朋友能夠負擔起房租的簡陋住所,這條幸福路沒有小琪的幸福路熱鬧,更沒有家人,但都是夠遠離都會中心,才免於被冠民族救星、四維八德等擔負文化使命的路名符號,而得以用「幸福」為名。我沿著幸福路找到住在幸福社區,對照拔歐等人的處境,強烈的反差與莫名的感傷,到遠方求生活是為了幸福的未來,然而這條往幸福的路上,也如小琪的故事一樣,充滿著時代巨流的推移與歷程的磨難,來到台灣如此,逃亡到印度也是如此。

印度的「幸福林」

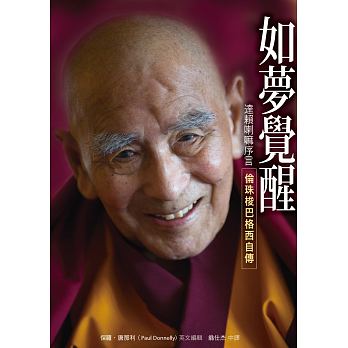

藏人在1959年隨著達賴喇嘛流亡到印度成為難民,等於歷經了死而又生的生命輪迴,已故的威斯康辛大學退休教授,也是西藏高僧倫珠梭巴格西在他的自傳《如夢覺醒》,回憶歷經艱辛翻山越嶺初抵印度的難民營,身體又髒又臭,所有的衣物都被換下,東西都被收走,被要求洗澡之後,所有人都被換上印度政府發配的白襯衫和白褲子,從那一刻起原有的社會分類和階層完全歸零,大家只有一個身份,一套制服,沒有僧俗、貴賤、男女之別,也失去了自由:「每個人都穿同樣的衣服,不管是僧人或俗人,男人或女人,通通都沒分別。當我看見高階喇嘛、官員、僧人以及每個人都穿著完全同樣的衣服時,我有一種非常奇怪的感覺。我心中想:『我們到底遇到了什麼狀況?我們到底人在何處?我們在做什麼事?中國人對我們做了些什麼事?我們沒有自己的房子住,我們甚至以自己的方式來穿衣服也做不到了』….我們迷失了,我們覺得很想哭。現在我們自己沒有選擇的權力,我們受制於別人。」

抵達印度之後,藏人居住在臨時搭建的帳棚,在印度北部幫忙印度政府修築公路維生,賺取日薪工資換取生活費用,然而若沒有一個長久安居之地,藏人的文化特色,將無法得到保存。當時的印度總理尼赫魯接收到達賴喇嘛代表藏人所提出要求之後,向印度各邦提出徵求,請他們提供還沒有人居住的大片土地,安置數萬流亡藏人。南方的卡納塔克邦(Karnaka)邦長願意協助,提供了一塊地處偏僻無人居住的叢林,1960年底,首批難民由北方抵達這塊蠻荒林地,必須砍樹、墾地,建立棲身的家園。但這個過程的挑戰不只是來自於酷熱的氣候、林中竄出的大象猛獸,更來自於是維持作為佛教徒不能殺生的戒律,天人交戰般地考驗著藏人信仰的堅定。達賴喇嘛在出版的自傳中,提到當時他首次到南部的拜拉庫貝(Bylakuppe)視察,藏人為了清出可以耕種居住的空地,必須砍伐燒毀森林,但是放火燒林不是只單純地燒掉林木樹枝,而是所有林中的野獸、小動物、昆蟲的生命都會被燒死。佛教徒最忌諱的是殺生,幾位藏人甚至要求達賴喇嘛,建議停止這項工作。但是,若不儘快清出空地,將無法解決日益增多的藏人安置問題,在寄人籬下的處境,達賴喇嘛別無選擇,於是他起頭放了一把火,並要求藏人繼續完成清理森林的任務。

於是1960年第一個定居點在南印度成立,名稱是Lugsung Samdupling(實現西藏傳統願望),當時人口3000人。拜拉庫貝之後成立第二藏人定居點就名為「重建快樂」或「重獲幸福」(Dickyi Larsoe),到現在兩個定居點人口大約15000人。之後陸續有58個定居點,其中有39個在印度,12個在尼泊爾,還有7個在不丹,南印度因為有大片完整的平地,可以從事農業,其他地區則發展農工業和手工藝中心。定居點的名稱除了用宗教文化命名之外,會採用如Dekyiling(快樂林)、Tashiling(吉祥林)等充滿著樂觀希望的名稱,林是「-ling」的發音,在藏文使用-ling作為地名,意味著「浮洲、孤島」,這是來自於佛經的典故,輪迴有如無盡的大海,我們在人世中浮沈,只能攀上海中的孤島而稍事喘息。藏人安置在印度的定居點,是個別的點狀分佈,定居點之間相距數十公里,周圍都是印度人的村落,就如茫茫人海中得以自我扶持的棲地,定居點內部採取的是「營隊」(camp)的編制,而這些名為「快樂」、「吉祥」的「難民營」,成為流亡藏人60年以來的家園所在,企盼著實現西藏自由的幸福未來。

https://www.facebook.com/Dekyiling-Taxi-Service-543346699154062/

倫珠梭巴格西即使到了印度而後到美國大學任教,他眼前的幸福底層,依然存載著逃難驚恐的記憶:「當我現在回顧那段日子時,似乎這些都不是真實發生過的事,感覺像是一場夢一樣,好像不曾真正發生過。有時候,我心中會懷疑,我現在的生活是一場夢,還是真實的?也許我人正在拉薩做夢,夢到這一切這麼多的事情。我有一段很長時間會夢見自己人還在拉薩,擔心要怎麼逃出去。我想也許所有的圖博人都會做這些夢。在逃出圖博許久以後,我們的夢還是充滿害怕和擔心。即使是現在,我有時候還是會做這些夢。」

印度藏人的難民定居點以「快樂」、「吉祥」為名,而西藏境內的拉薩也數次入選中國最具幸福感的城市。中國中央電視台從2007年開始舉辦的「中國經濟生活大調查」,號稱10萬家戶的樣本數,是中國規模最大的媒體民生調查活動,西藏首府的拉薩到2012年間連續6年間被評為最具幸福感的城市的前三名,2012年還名列榜首,當時正是年西藏境內藏人自焚多起的時期。而在2016-2017年的調查,拉薩在全面小康感受,特別是「治安狀況、公共服務和健康狀況」滿意度名列前三名。舉世皆知,北京政府對於城市的監控,已經做到滴水不漏的覆蓋程度,西藏、新疆等少數民族聚集地,更是高強度地遍佈攝影機和便衣警察嚴加控管,在2018年甚至更進一步建立國家基因庫拉薩高原庫,蒐集青藏高原的人類基因數據,成立高原遺傳資料庫。官方宣稱的目的是從源頭防制遺傳疾病和傳染病,促進西藏的健康世界和經濟發展,但此舉引發了人權團體的關切,因為DNA樣本資料的掌握,將使中共官方得以控制藏人的移動,達到更進一步限制自由的目的,甚至被支配者自己宣稱「幸福」的權力,也被集權統治者接收,以極度的嚴控所得到的社會治安滿意度,作為展示其治理裝置的勳章。

解脫自在的「幸福路上」

影片的女主角小琪從「幸福路上」離開,最後找到回家的路,回到人生的「幸福路上」。流亡的人則是因故逃到他鄉,在異地等待幸福,印度流亡藏人在定居點重建快樂林、吉祥林,無國籍的藏人在台灣的幸福社區等待自由,他們都是透過地理上的移動,追尋個人未來幸福的希望,而倫珠梭巴格西則即使到了自由的所在,他的心卻還依然來回在夢境與現實之間。在接觸藏人的研究田野當中,許多人克服被監禁多年,行動不自由甚至身心被折磨的情境,透過轉念而讓「心」能夠自由。

從藏傳佛教的角度而言,要得到幸福的究竟,除非能夠解脫,才能達到真正的地離苦得樂的境界,這條幸福的道路,不能只限於在自我個人的思維,而是打開個人的界線,與他人的苦樂共感。達賴喇嘛在《逆境中更易尋快樂》的書中提到:「我們每個人都在尋求快樂,都不想要痛苦,但是忙碌的生活,無法得到快樂,只有慈悲和關心他人才是快樂的真實來源,『慈悲利他心』即使身處不舒服的環境,也不為所擾,若滋養憎恨心,即使家財萬貫,也不會感受到幸福。…..如果你能盡心服務眾生,雖然只是單獨一人,這種努力卻能成為內心快樂的泉源。」

所以達賴喇嘛每天的祈禱文:「乃至有虛空,以及眾生住,願吾住世間,盡除眾生苦。」,這個藏傳佛法的利他法門,提供了前往「幸福路上」捷徑的指南。從這個層次而言,不論是小琪、流亡藏人、倫珠梭巴格西,還有我們每個人都在自己「幸福路上」,但這種解脫自在的「幸福路上」可以不需要離家,不用跨越國界,也不需要成為千萬富翁,而是從培養利他之心就可以到達的。

【全文轉載自芭樂人類學】

~ 傳遞善意,深表感謝 ~