從海產店到鯨魚身上都有:揭開「藤壺」的神秘生態

轉載自研之有物;採訪撰文:林承勳;責任編輯:簡克志;美術設計:蔡宛潔

藤壺到底是什麼海洋生物?

藤壺對大多數人來說,是長得像小火山的生物,也是可以吃的「地獄」海鮮。藤壺在海洋環境中無所不在,牠們的蹤影遍及潮間帶、珊瑚礁、淺海、深海,以及甚至海龜與鯨魚身上。然而,牠們到底是一群什麼樣的生物呢?在生態系上又扮演什麼角色?中央研究院「研之有物」專訪院內生物多樣性研究中心主任陳國勤特聘研究員,讓研究藤壺多年的他,和我們分享藤壺的二三事。

圖中的珊瑚共生藤壺名為班氏石鑿藤壺(Berndtia purpurea),藍寶石般的顏色非常漂亮,與珊瑚有互利共生的關係。

你知道藤壺嗎?

藤壺是生活在海裡的動物,形態多樣。有的長得像顆小火山,有的長得像鵝的頸部,外表特徵差異非常大,共通點是所有藤壺都有像梨子狀的無節幼體,幼體的兩側頂端有一對長長的側角。藤壺長大後,幾乎都會緊緊附著在岩石、船底或珊瑚上,大部分無法自行移動。目前發現的藤壺種類已超過2000種以上,陳國勤指出,雖然許多藤壺有堅硬的外殼,看起來與貝類相似,但是牠們是甲殼類生物,被分類學家歸類在節肢動物門,跟螃蟹、蝦子有著親緣關係。

想要一窺藤壺的真面目要怎麼做呢?去海邊就對了!

長的像顆小火山的藤壺,稱為笠藤壺。圖片為日本笠藤壺(Tetraclita japonica)。攝影:陳國勤

遍佈潮間帶的「笠藤壺」

當你漫步在台灣的岩岸潮間帶,很容易就能看到許多像斗笠、火山形狀的生物,牠們的頂端有個圓形開孔,並且緊緊附著在礁石上。這些是藤壺中的「無柄藤壺」類型,顧名思義,牠們沒有柄狀部位連結岩石,而是直接黏在礁石上居住,外面再加上一個堅硬的碳酸鈣外殼,保護自己柔軟的軀體。台灣的東北角、東海岸及墾丁海邊,常見有外殼為綠色的黑潮笠藤壺,這是2007年時,陳國勤在台灣發現及命名的新種。

圖為黑潮笠藤壺(Tetraclita kuroshioensis),台灣海邊常見,有著灰綠色的火山狀外殼,2007 年由陳國勤發現及命名。攝影:陳國勤

生長在火山狀外殼裡的藤壺本體有六對附肢,稱作「蔓足」。每一隻蔓足會分岔成兩個分支,分支看起來就像是觸鬚一樣,上面還有細長的纖毛。六對蔓足中,有三對較長,會形成濾網一般的「蔓足網」,用來濾食海水中的浮游生物。捕捉到獵物後,由另外三對短而粗的蔓足將食物送進嘴巴吃掉。

潮間帶有漲退潮,退潮時礁石會暴露在空氣中,附著在礁石上的藤壺無法移動,暫時離開海水的牠們,只好把外殼頂圓孔的兩對蓋板緊緊關閉,防止因為風吹日曬導致水分大量流失,這時你就只會看到火山般的外殼;等到漲潮、藤壺重新回到海水裡後,才會看到牠們打開蓋板,伸出本體細長的蔓足,繼續捕捉水中浮游生物來飽餐一頓。

藤壺的世界非常多樣,除了有著火山般硬殼的無柄藤壺,還有一類是有著長長脖子般的「有柄藤壺」。

圖片為無柄藤壺「龜藤壺」(Chelonibia testudinaria),外殼底下,藤壺本體有六對「蔓足」,有三對較長,會形成濾網一般的「蔓足網」,用來濾食海水中的浮游生物。攝影:陳國勤

人們視為海洋珍饈的「有柄藤壺」

在金門、馬祖列島,以及台灣東海岸潮間帶礁岩縫隙中可以看見的有柄藤壺「龜爪」。牠不像笠藤壺外觀是火山狀的外殼,而是身體很明顯地分成頭部與柄部。頭部由堅硬的背板與楯板組成,柄部有厚實的肌肉、表面則有許多細小的鱗片覆蓋。因為外觀看起來很像烏龜的爪子、合掌的手,以及插著筆的筆架,因此有許多不同的稱呼,像是龜爪、龜足、佛手、觀音手、筆架等。

有柄藤壺「龜爪」(Capitulum mitella),一樣有外殼,但外貌型態與笠藤壺截然不同。在金門、馬祖當地,龜爪是一種美味的食用海產。攝影:陳國勤

相對於外殼直接黏在礁石上的無柄藤壺及龜爪,另一類藤壺有貌似鵝頸的柄狀構造連接外殼與附著處,這些有柄藤壺附於漂浮的浮球或垃圾中,俗稱為「鵝頸茗荷」,屬於茗荷屬(Lepas)。另外,還有「指茗荷」(Pollicipes)這類有柄藤壺生長在西班牙、葡萄牙與鄰近的北非沿海地區,因為數量稀少、野外採集不易,指茗荷藤壺被視為美味又昂貴的高級海鮮。

關於鵝頸茗荷,還有一個有趣的小故事,「中世紀時,歐洲人對茗荷(Lepas anatifera)有個天大的誤會。」陳國勤提到,當時歐洲人還不知道白頰黑雁是候鳥,在北極圈附近繁殖,冬天才到英國、歐洲避寒。 歐洲人每到冬天,就只見白頰黑雁現身,卻從來不知道牠們是怎麼繁殖的。由於鵝頸藤壺與白頰黑雁有幾分相似,所以那時一度有人認為白頰黑雁是從鵝頸藤壺裡面誕生出鳥寶寶來,故白頰黑雁也有藤壺鵝之稱。

圖片為鵝頸藤壺「茗荷」(Lepas anatifera),附著於漂浮木上。中世紀時,歐洲人認為白頰黑雁是從茗荷裡面誕生出鳥寶寶來,故白頰黑雁也有藤壺鵝(Barnacle Goose)之稱。攝影:陳國勤

「蟹奴」:狡詐的寄生性藤壺

無柄與有柄藤壺都是自食其力,伸出蔓足撈啊撈,努力捕捉浮游生物養活自己;但還有一類藤壺,演化出寄人籬下、白吃白喝的生活型態。這類藤壺的寄生目標大多是螃蟹(也有其它甲殼類的宿主),因此被稱為「蟹奴」(Rhizocephala)。蟹奴在分類上屬於根頭超綱,目前有超過300種,它們沒有明顯的體型,內寄生在螃蟹、等足類等。

蟹奴成體主要由生長在宿主體內根絲狀的系統,以及在宿主體外之囊袋狀生殖器官所組成。生長在宿主體內的根絲會從宿主中吸收營養,同時也可控制宿主腦袋並影響其行為。蟹奴對於宿主的控制,會因種類不同有一些差異,在歐洲有一些蟹奴種類寄生之後的螃蟹,身體會停止脫殼及成長,而且無法繁殖。

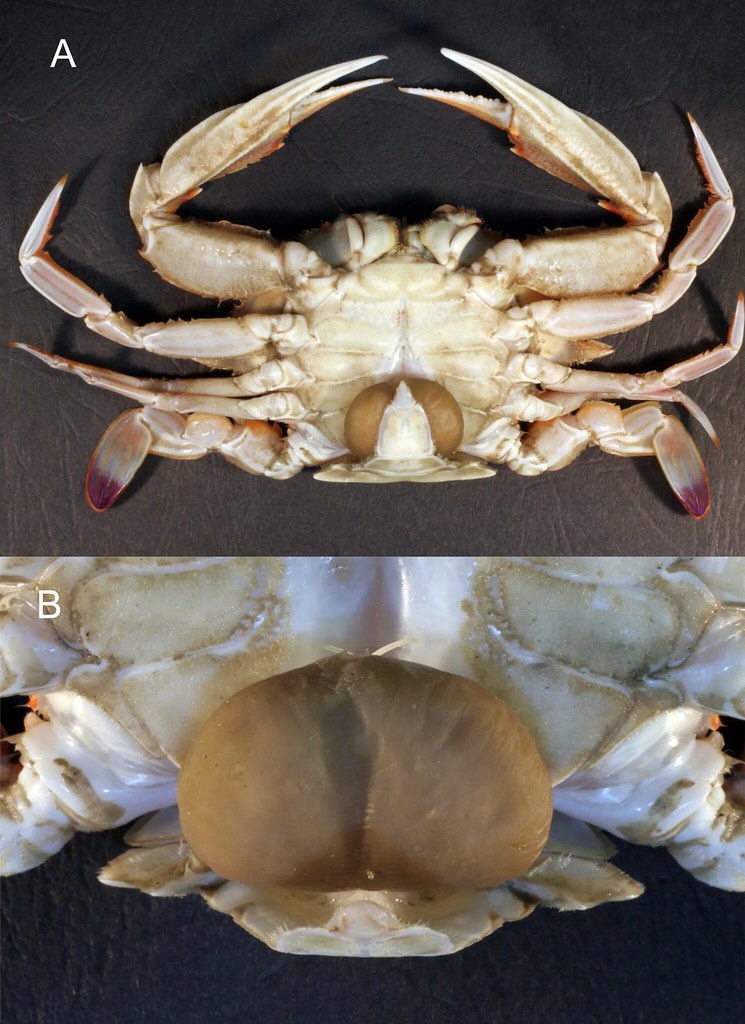

而在台灣觀察到的現象是,當螃蟹被蟹奴寄生之後,還是能夠繼續移動、尋找食物、脫殼及成長,但無法交配生殖。螃蟹被寄生後,會失去自我意識仔細照顧蟹奴,被寄生的公螃蟹還會出現生理變化,身體雌性化,腹甲會由狹長型慢慢變成雌蟹的圓弧形,並且激發出照顧蟹奴後代的行為。

「蟹奴」這名字,字面看上去以為它是蟹的奴隸,但事實是相反,螃蟹最終變成了「蟹奴」的奴隸,任由蟹奴操控。

在不同地區,螃蟹被蟹奴寄生的比例有所不同,在地中海某些區域,螃蟹有十分高的蟹奴寄生率!下次吃螃蟹時,看到腹部有黃色突起別高興得太早,以為有美味蟹黃可以吃,仔細觀看,有可能是蟹奴在螃蟹腹部的生殖囊袋(怕)。

A:已經被蟹奴寄生的梭子蟹,身體中間下方深色處,即為蟹奴的生殖囊袋。B:蟹奴在宿主體外的囊袋狀生殖器官。攝影:陳國勤

藤壺在大自然中的角色

除了寄生性的「蟹奴」,多數的藤壺是濾食動物,在幼體變態後就選定位置附著,用蔓足捕撈浮游生物來吃,同時也成為其他海洋生物的食物。藤壺大多數都過著與世無爭的日子,也因為生活圈相當固著,所以對環境變化非常敏感,藤壺的數量和分布也影響著生態系統的平衡。

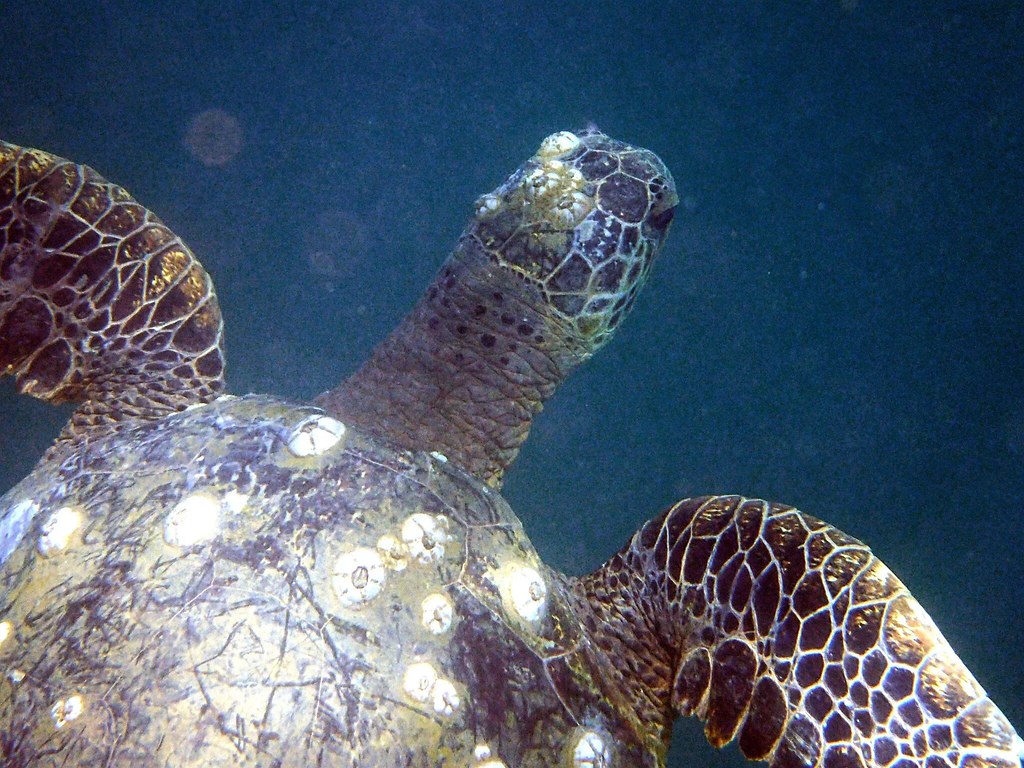

藤壺真的與世無爭嗎?其他動物可能不這麼認為,像是經常被藤壺附著的鯨魚及海龜則是苦主。如果只有一顆、兩顆藤壺,還不會有太大影響,但一大群就另當別論了。不僅增加許多額外重量,粗糙的藤壺外殼還會大幅增加游泳時的水阻,讓鯨魚、海龜行動變得非常吃力。

海龜外殼及頭被龜藤壺(Chelonibia testudinaria)附著。攝影:陳國勤

然而,我們也需要注意,最近網路有大量的誤導影片,例如上傳北極熊長滿藤壺或是有人可站在鯨魚上用鏟子清理藤壺。陳國勤強調,這些影片內容都是人工假造,並非真實,「首先北極熊不會有藤壺生長在體外,因為北極熊不會長期泡在海水中,藤壺無法附著生長。另外,一般來說鯨魚不會讓人爬到身上,而且鯨魚藤壺的底部是深深嵌入鯨魚皮內的,不能用鏟子清理。」

此外,對人類來說藤壺有時也是負擔,各種水下交通工具或設施,時間一久都會有大量的藤壺附著,輪船要消耗更多的燃料,增強動力來克服藤壺增加的水阻;水下設施被大量附著後也面臨高額保養、清潔成本,所以藤壺又被歸類為海洋污損生物。

雖然會造成一系列的困擾,陳國勤提醒藤壺在其他方面,還是有帶來意想不到的好處。像是指茗荷、龜爪與巨藤壺,在西班牙、葡萄牙、日本及台灣等地區,是不可多得的美味海鮮。

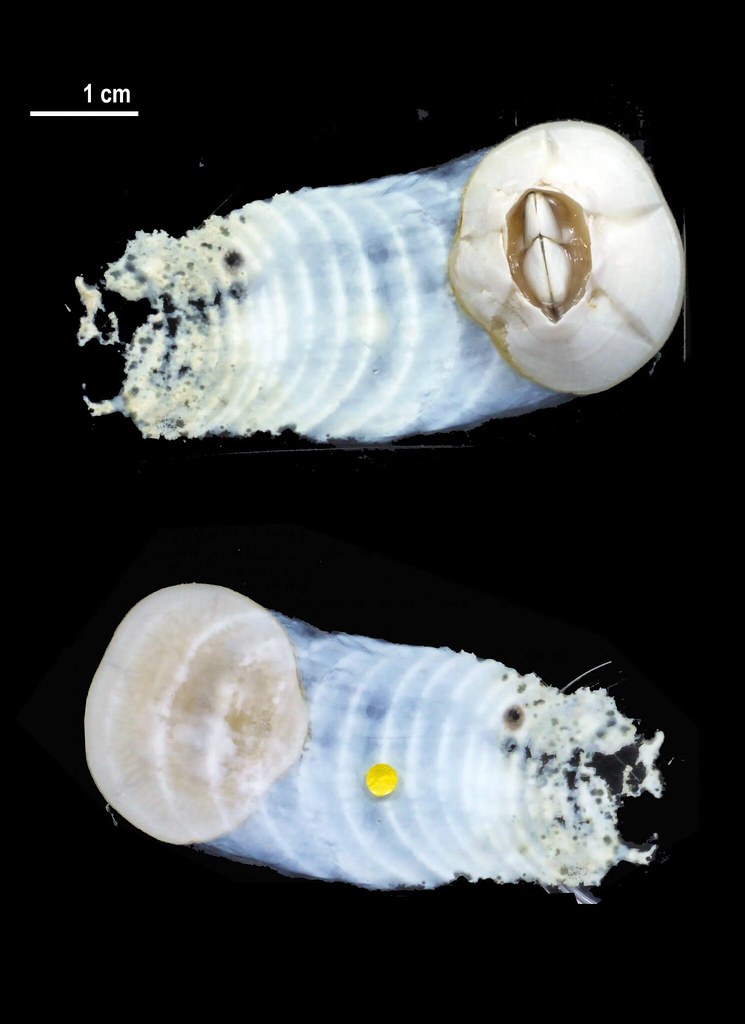

而藤壺為了把自己固定在岩石上,所分泌的藤壺膠黏蛋白,黏性不受海水影響,可以說是勝過所有人造黏著劑的最強水下膠水。人類如果能以此為研究基礎,有機會製造出更持久、更厲害的水下黏著劑。陳國勤最新的研究就發現,生長在海龜背甲上的龜藤壺,甚至可溶解其底部的膠黏蛋白,溶解之後並可移動,然後再次分泌膠黏蛋白固定。

陳國勤最新的研究就發現,生長在海龜背甲上的龜藤壺(Chelonibia testudinaria),甚至可溶解其底部的膠黏蛋白,並可移動。上圖為正面照。下圖為底部照。攝影:陳國勤

在宜蘭大溪,巨藤壺是一種海鮮,且有海底火山之稱。攝影:陳國勤

在馬祖,龜爪(下方)及貽貝(上方)也是美味的海上鮮。攝影:陳國勤

生活在火珊瑚上的孔寬楯藤壺

以上我們看到有寄生生物的藤壺、附著在生物和輪船上的藤壺,還真是有點讓人困擾。不過,藤壺也有「善於合作」的一類喔!

如果有幸到熱帶島嶼潛水,你會看到五彩繽紛的珊瑚,珊瑚上面有珊瑚蟲和藻類共生,藻類正是這些華麗色彩的來源。然而,定睛仔細一看,珊瑚表面好像有一些小小又可愛的圓形孔洞,隱約有細長的蔓足伸出,這就是珊瑚藤壺——與珊瑚互利共生的房客!

與珊瑚共生的藤壺。攝影:陳國勤

而這次的研究主角:孔寬楯藤壺(Wanella milleporae),牠是火珊瑚上最常見的共生生物之一。火珊瑚就是珊瑚嗎?雖然火珊瑚的名字中有珊瑚,外觀乍看之下也與常見的珊瑚相似,但實際上,火珊瑚不是珊瑚。

常見的珊瑚是石珊瑚,由體型較大的珊瑚蟲組成。「火珊瑚是千孔珊瑚屬(Millepora),跟石珊瑚的珊瑚蟲相比,牠們與水母及水螅是同類生物,由會分泌碳酸鈣的細小水螅構成,又稱水螅珊瑚。火珊瑚的水螅非常細小,刺絲胞還會分泌強烈的毒素。」陳國勤補充說。

在潛水時,若是皮膚直接碰到火珊瑚,水螅的絲狀觸手分泌出來的毒素,會讓接觸部位產生像是火燒一般的疼痛,甚至出現起水泡、脫皮等更嚴重的症狀,因此千孔珊瑚又被稱作「火珊瑚」。

火珊瑚有枝狀及塊狀,在潛水時,若是皮膚直接碰到火珊瑚會產生像是火燒一般的疼痛。攝影:陳國勤

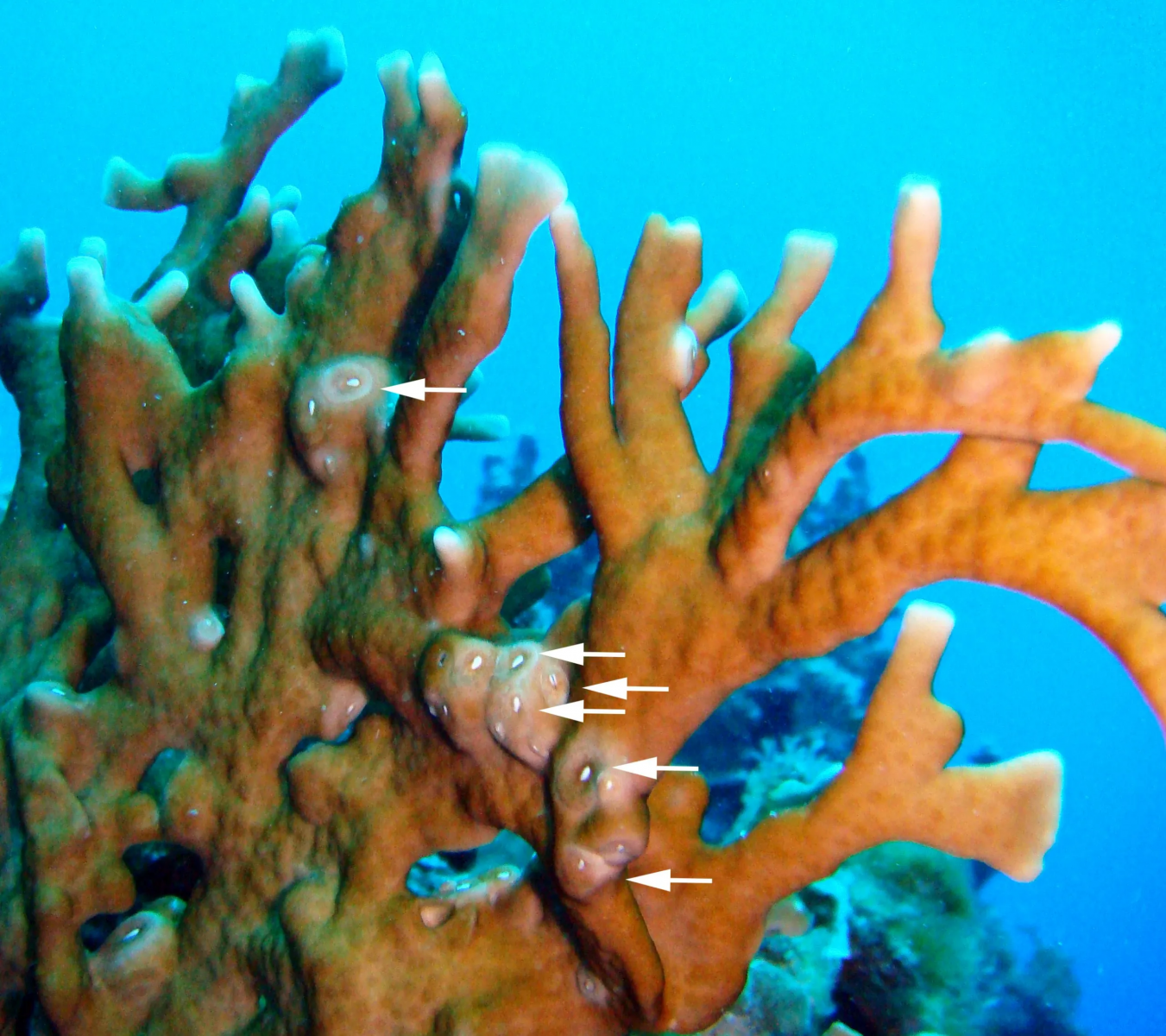

從外表來看,孔寬楯藤壺跟火山狀的笠藤壺以及有柄藤壺的龜爪外型截然不同。孔寬楯藤壺本體埋進火珊瑚裡,除了露出圓形的殼板開口,其他部分則被火珊瑚覆蓋,沒有仔細看的話其實不太明顯。

而孔寬楯藤壺的宿主:火珊瑚,身上有蟲黃藻(zooxanthellae)共生,所以呈現黃綠色、黃褐色,分佈在熱帶、亞熱帶的海域,在墾丁、綠島一帶很常見。

孔寬楯藤壺本體會埋進火珊瑚裡,除了露出圓形的殼板開口,其他部分則被火珊瑚覆蓋,沒有仔細看的話其實不太明顯(箭頭處)。攝影:陳國勤

雖然火珊瑚有刺絲胞,會捕食浮游生物,還會分泌毒素來抵禦外敵,但火珊瑚表面卻還是有一些生物共同地生活,像是端足類、槍蝦,而數量最多的就屬於孔寬楯藤壺了。有些學者認為兩者是互利共生,藤壺產生的氮、磷等養分可以提供給蟲黃藻行光合作用;但也有學者質疑過多的孔寬楯藤壺會影響甚至破壞火珊瑚骨骼,是弊大於利的寄生關係。

「依我們的觀察,野外許多火珊瑚即使有密集的藤壺居住,骨骼卻依然健壯。再參考其他研究,我們還是認為兩者是互利共生的關係。」陳國勤表示。但對陳國勤來說,更有趣的科學問題在於:孔寬楯藤壺究竟是用什麼方法可以突圍、不受刺絲胞攻擊,並附著在火珊瑚身上?在後續的文章〈活在「火焰」上:孔寬楯藤壺與火珊瑚共生的秘密〉,我們將會揭開孔寬楯藤壺的秘密!

陳國勤正在和研之有物團隊介紹手上的藤壺樣本。圖片來源:研之有物

參考資料

- 陳國勤個人頁面

- Wang, Y. H., Dreyer, N., Liu, H. C., Lan, Y., Chen, J. J., Sun, J., Zhang, W. P., & Chan, B. K. K. (2023). Gene co-option, duplication and divergence of cement proteins underpin the evolution of bioadhesives across barnacle life histories. Molecular Ecology, 32(18), 5071-5088.

- Yap, F. -C., Høeg, J. T., & Chan, B. K. K. (2022). Living on fire: Deactivating fire coral polyps for larval settlement and symbiosis in the fire coral-associated barnacle Wanella milleporae (Thoracicalcarea: Wanellini). Ecology and Evolution, 12(7), e9057.

- Chan, B. K. K., Wong, Y. H., Robinson, N. J., Lin, J.-C., Yu, S.-P., Dreyer, N., Cheng, I.-J., Høeg, J. T., & Zardus, J. D. (2021). Five hundred million years to mobility: Directed locomotion and its ecological function in a turtle barnacle. Proc. R. Soc. B, 288.

- 林承勳(2025)。〈活在「火焰」上:孔寬楯藤壺與火珊瑚共生的秘密〉,《研之有物》。

- 中央研究院新聞稿(2025)。〈陳國勤特聘研究員獲頒德國 Mario Markus 趣味科學獎〉。

- 陳國勤(2024)。〈看見生物多樣性研究的價值〉,《科學月刊》。

- 中央研究院(2024)。《漫步生態秘徑II:22 篇生物多樣性研究的故事》。中央研究院生物多樣性研究中心編撰。

- 陳國勤(2020)。〈傲視群雄──藤壺特異的生殖器官〉,《漫步生態秘徑──探索生物多樣性的奧妙》。中央研究院生物多樣性研究中心編撰。

- 中央研究院新聞稿(2020)。〈塑膠「微」害代代相傳!首次發現微塑膠影響潮間帶海洋生物繁衍〉。

- 陳國勤、李坤瑄(2007)。《臺灣的藤壺:生物多樣性與生態》。國立自然科學博物館出版。

※ 本文由研之有物製作

查看原始文章>

【全文轉載自環境資訊中心】

(CC BY-NC-ND 4.0)

❤️~ 讓愛遠播 點亮他人 ~❤️

【愛心商城】

每一次的日常消費

都能讓世界變得更美好