偏鄉小校生存戰 混齡和跨校共學找活路

↑學校為社區的心臟,不只是學生學習的場域,更是一個村莊的文化中心。攝影/王唯甯

夏日豔陽落在火箭造型司令台旁鞦韆上,空蕩蕩的操場少了學生笑聲,如果不是學校灰白色牆上還印有「彰化縣大城鄉潭墘國民小學」字跡,很難讓人相信這裡曾經也是間學校。

沒有學生的學校,走廊上公布欄還貼著紙角蜷曲的112年課表,潭墘國小師生像是放了一場沒有終點的暑假,時間被定格在廢校日當天,等不到屬於孩子們的開學日。

↑潭墘國小於112公告停辦,轉型為特色遊學中心。攝影/王唯甯

↑潭墘國小於112公告停辦,轉型為特色遊學中心。攝影/王唯甯

失去學校的孩子 想和玩伴一起長大

剛放學回到家的凱凱,身上還穿著剛被廢校的彰化潭墘國小運動服,問他是不是也穿這件衣服去新學校上課?他點了點頭,想了一下說:「我想要和潭墘國小同學一直在一起。」

在新學校裡,沒有了熟悉同學的笑鬧,凱凱只能穿著舊學校的制服,假裝今天一樣到潭墘國小上課。

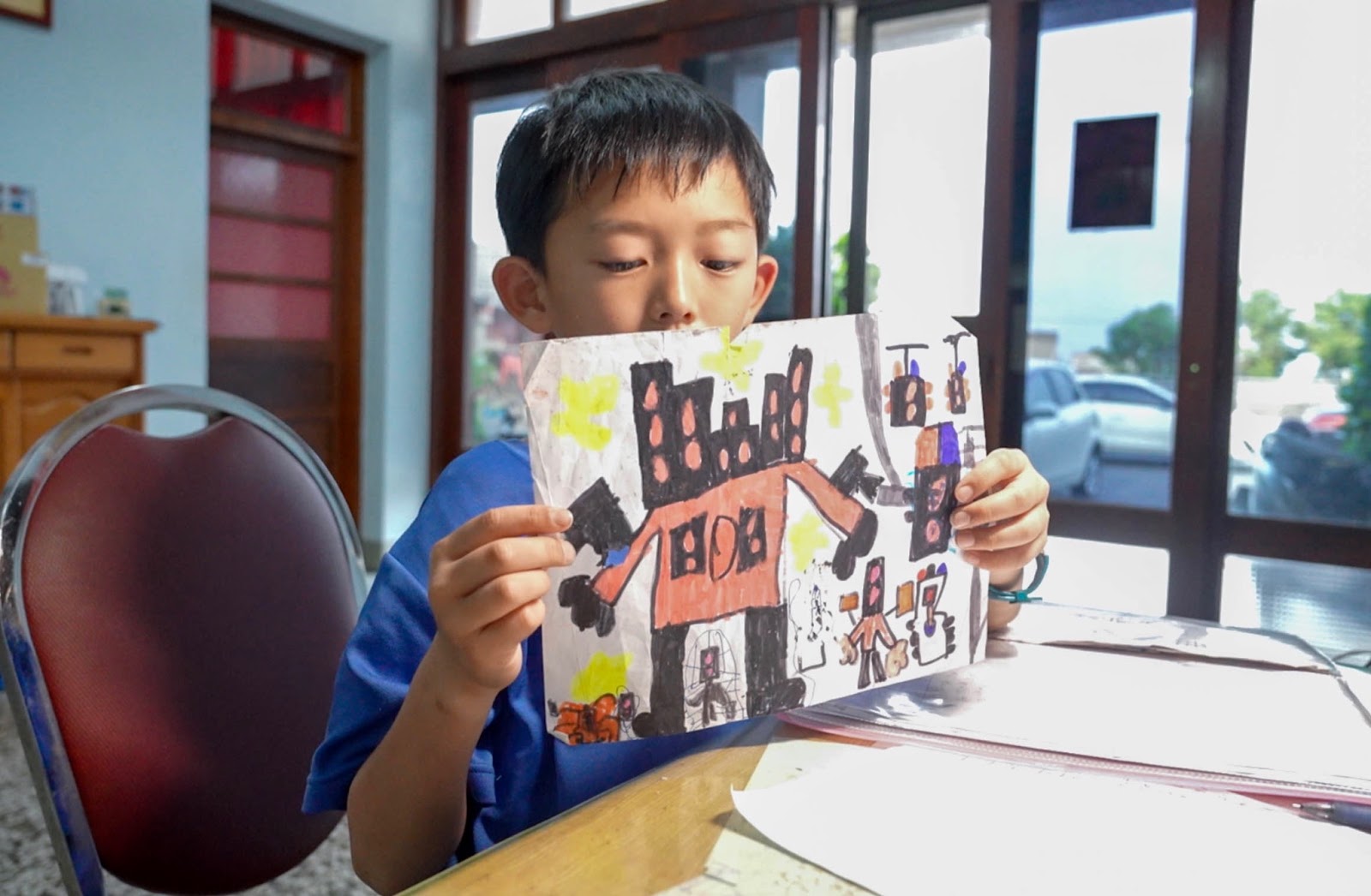

凱凱從書架上拿出他的畫,手指著上面的紅黑顏色交錯的機器人說:「以前在潭墘的時候都在和大家玩,沒時間,現在下課沒有認識的人可以一起玩,所以我就畫畫。」

↑ 仍穿著廢校的運動服到新學校上課的凱凱,展示著他畫的機器人。攝影/王唯甯

↑ 仍穿著廢校的運動服到新學校上課的凱凱,展示著他畫的機器人。攝影/王唯甯

凱凱細數著平日裡一起玩的同伴名字,他們說好等到升上三年級,就可以一起騎腳踏車上學,如今卻因為廢校各自轉到新學校,很難再聚在一起。

「他今天早上上學還在哭啊。」剛從菜園回來的凱凱爸爸坐在一旁吐嘈:「我現在都跟他開玩笑說再哭就要拿棍子,他才乖乖去上課。」他的口氣裡夾雜著對孩子的心疼與無奈。

凱凱爸爸是從台中回鄉的返鄉青農,原本預期學校規模小,老師能照顧到每一位學生,加上離家近可以讓凱凱騎腳踏車上下學,自己則能更專注於農務,沒想到彰化縣府一紙廢校公文,計畫全被打亂。

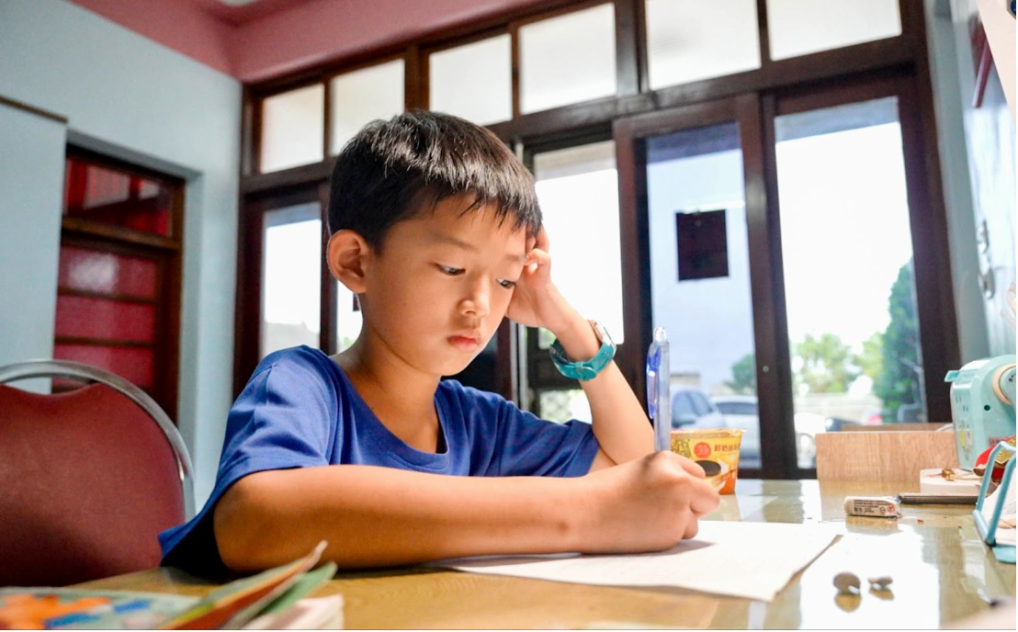

↑少了潭墘國小的課後輔導班後,凱凱得要透過線上補習、寫考卷方式補強自己的弱勢科目。攝影/王唯甯

「他以前的字寫得比較好看」,凱凱爸爸打趣地說,以前在潭墘國小的時候班級人數少,老師在批改作業、聯絡簿上會比較仔細,放學後也會有課後輔導班指導孩子功課、補強弱勢科目。這些以在地需求發展的教學型態,轉學後,新學校反而沒有辦法提供適合孩子的學習輔助資源。

廢校引地方反彈 監院提糾正

凱凱所在的潭墘國小是近年來爆發規模最大的反廢校運動,這已經彰化大城鄉四年內連續停辦的第三間國小。

根據彰化縣政府公告,潭墘國小因人數僅29人,且未來2年新生預估人數為2人,考量學生同儕生活與群體學習,決議潭墘國小於113年公告停辦。

不過,這些理由看在潭墘國小家長學生眼裡,無疑是選擇了一種對於地方與學生傷害最大決定。

↑ 潭墘村村長柯志憲相當不滿彰化縣政府的廢校過程,不捨孩子的受教權遭受剝奪。攝影/王唯甯

↑ 潭墘村村長柯志憲相當不滿彰化縣政府的廢校過程,不捨孩子的受教權遭受剝奪。攝影/王唯甯

「村民那是打從心裡的很不滿,你(縣府)剝奪學生的受教權。」談起整段潭墘國小廢校過程,潭墘村村長柯智憲仍難掩憤怒。

柯智憲批評,廢校決議從召開公聽會到正式公告廢校僅三週時間,學生和家長幾乎都是在最後一刻才知道消息,家長提出可以分班、分校的方式取代廢校,但建議均未獲得縣府採納。

蔗青文化工作室洪崇銘觀察,有5位學生因永光和頂庄國小學生接連停辦被迫連續轉校,更有遭同學奚落:「都是你帶賽(台語),才會到哪裡,學校就倒掉。」

學生在面對裁併校時需承擔「從廢校轉來」的沈重標籤,不只需要重新適應新環境,對於年紀只有小學ㄧ、二年級學生來說,面對突如其來的變故,心裡其實是很不安的。

↑ 廢校代表的不只是轉學,更是加諸孩子身上沈重的移動成本以及新環境適應問題。攝影/王唯甯

台灣家長教育聯盟秘書長李昭瑢表示,人數少的確會影響學生發展,但「過少」的認定應該因地制宜,縣府只看見潭墘國小人數低於標準,卻忽略了學校對於偏鄉學生所提供的教育資源支持以及貿然廢校對於學生的傷害。

協助潭墘國小師生提起行政訴訟的律師莊婷聿指出,廢校過程不只違反最小侵害原則,整個廢校過程更存在許多程序正義上的缺失。

依照《公立國民小學及國民中學合併或停辦準則》縣市政府合併停辦學校前應召開專案評估會議確認停辦之必要,然而彰化縣府召開40人以下國小專案評估會議紀錄中,僅專家學者針對小校學生數不足提出提升學生學習力建議,決議中完全沒有討論到潭墘國小停辦一事。

監察院於今(113)年5月對彰化縣政府提出糾正案,指出縣府在進行廢校決策時未善盡社會溝通與違反程序正義,不只有悖《兒童權利公約》保障教育權目的,更忽略了廢校之外仍有積極手段能協助小校轉型。

少子化廢校潮 全台490所國小面臨裁併校挑戰

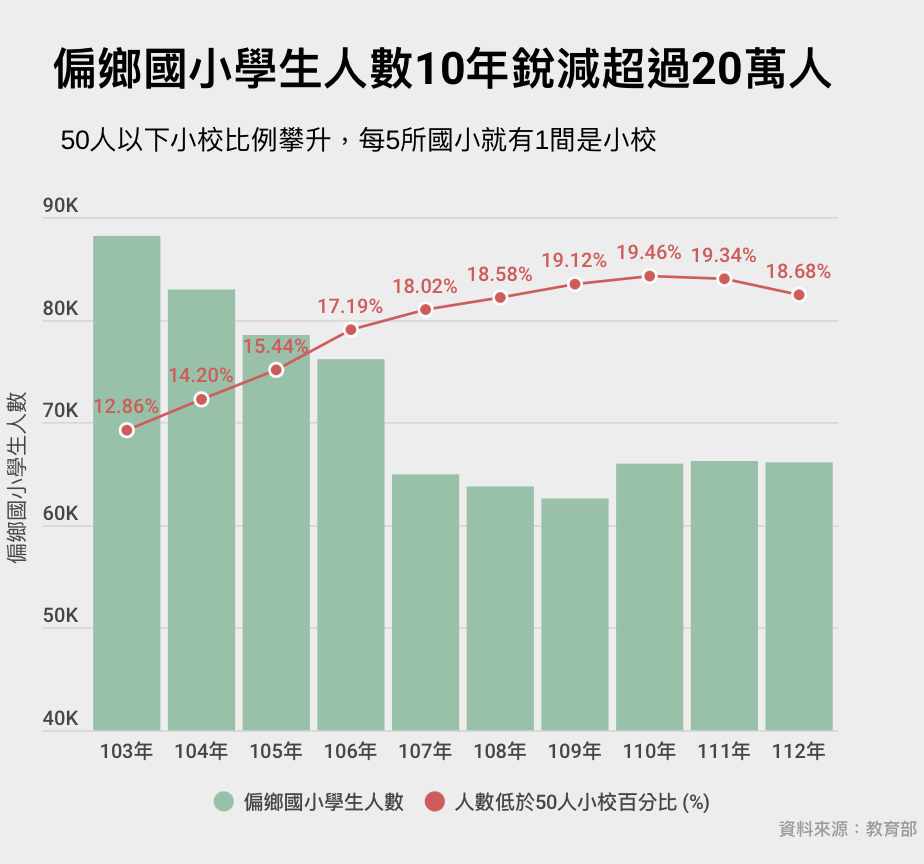

台灣國小正迎來少子化浪潮下最嚴峻的挑戰,108-112學年因人數不足而停辦的小校共有25間,今(113)年預計還要再停辦14間國小,數字是歷年最多。

根據教育部統計目前全校人數低於50人的國小數約佔學校總數的20%,等於每五間國小,就有一間是小校可能因為人數不足而面臨裁併校的命運。

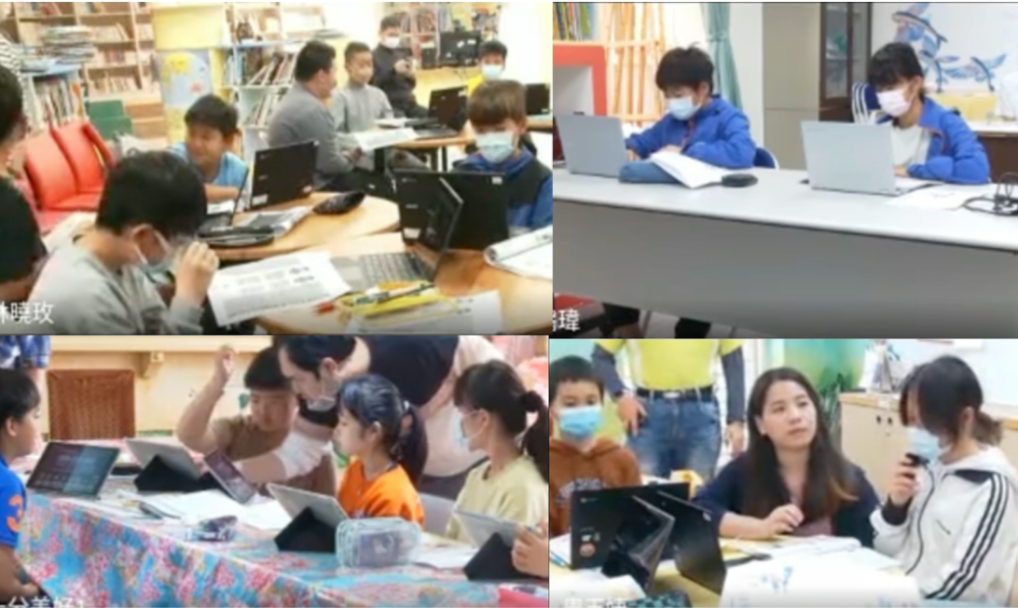

小校的上課方式和一般學校有什麼不同?想像一下,鐘聲響起,教室裡只有一張書桌、一位學生,年輕代理老師就坐在學生旁邊拿起平板,帶著孩子開始唸課文、上課。

「一個孩子沒有共同的學伴,有問題只能問老師,但有些孩子其實不太敢問老師。」台南瑞峰國小校長王怡仁點出偏鄉小校學生學習上遇到最大的困難,感覺像是享受「一對一家教」的上課模式,實際上卻使得學生喪失同儕互動的機會。

↑不同於都市的教學方式,偏鄉老師較常使用平板教學,以便近距離輔導孩子學習。攝影/王唯甯

↑不同於都市的教學方式,偏鄉老師較常使用平板教學,以便近距離輔導孩子學習。攝影/王唯甯

「學生課堂的互動刺激較少,老師能激發出的學習動機就有限。」為台灣而教(Teach for Taiwan)督導劉宜嘉表示,沒有同學互動,課堂很容易出現師生你看我,我看你,彼此之間像是隔著一堵牆,老師賣力講課卻很難得到學生回應。

劉宜嘉分享,曾經教過一位學生很想要和老師分享他的生活,但受限於表達能力,說話經常說到一半就卡住、最後漸漸就不太愛講話了。深入瞭解之後才知道學生在家中沒有人可以講話,然而這些溝通表達能力需要從日常互動中培養,當學校因為人數少,沒有辦法給予這方面的學習刺激,就會造成學生日後群體生活、溝通上的挑戰。

錯把小校當作縮小版大校經營

「人數比較少確實會影響學生群性互動。以教育部立場會希望輔導縣市政府朝向混齡教學或混齡編班,不一定一下子就走到裁併校。」教育部國教署蔡宜靜組長表示。

偏鄉小校礙於規模、師資、家庭因素等問題,存在群體互動與基礎學力落後問題,教育主管機關出於想給孩子一個完整、健全的學習環境選擇裁併。然而普遍存在於政府與社會之中,總是以「學生數」思考小校存廢的心態,恐怕才是阻礙小校發展的最大阻礙。

政治大學教育學系教授鄭同僚指出,台灣目前已有三分之一國小學生人數少於100人,但政府仍然以大校的思維在規劃教育政策與培育老師,問題在於20人的班級和2人班級教學方式完全不同。

小校小班在編制與教學上應更具彈性,把小校當作縮小版大校的經營模式,不只造成教育資源的浪費,存在於小校小班師生之間教學上的無力與無奈,除了相對無言,只能留下兩行清淚的廢校決定,就成了小校的最終解決辦法。

↑現有師培體系並沒有針對小班的培訓,導致新手老師即便修完教育學程,在面對混齡教學、一人課堂仍會手足無措。攝影/王唯甯

提不出的偏鄉小校困境解方的結果是每到開學前,小校校長四處奔走「搶」、「借」學生,為的就是要跨過縣市政府列定的「廢校門檻」。稍有積極的方法如申請公辦民營、轉型實驗學校、發展特色課程招攬學生,逆勢上揚的學生數更奉為是小校成功轉型的典範。

然而少子化下學生數下降是必然趨勢,當偏鄉學校搖身一變,成為明星學校吸走其他學區學生,解決學校停辦危機的方式是以鄰為壑,反而使得校際之間存在競爭、搶學生的緊張關係。

混齡+跨校共學 小校走出生存之道

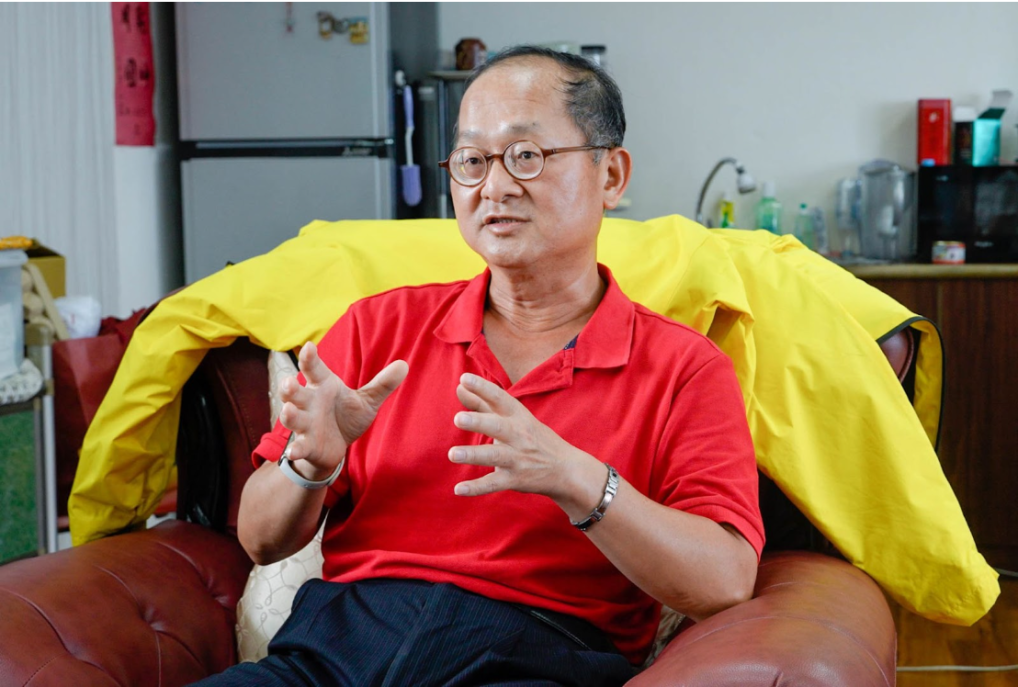

「不論是讓學校存在或裁廢併,最重要還是怎麼讓孩子學習是就位的,他必須打破現在很多的思考模式。」一身紅色polo衫配上圓形金屬框眼鏡,說起話來像灌籃高手裡安西教練的新北瑞芳鼻頭國小校長李延昌,描繪著他心中偏鄉小校共好的逆轉勝藍圖。

↑ 新北市鼻頭國小校長李延昌,運用混齡教學和跨校共學,打造差異化的學習模式。攝影/王唯甯

新北堅持不廢校,校際間不再需要搶學生,而是用混齡教學與跨校共學,讓不同年級、學校一起上課、增加班級互動人數。從人數看只有13個人的鼻頭國小是劣勢的,但當小校能依據不同學生程度給予差異化教學,人少就變成了小校的優勢與特色。

該怎麼讓五年級和六年級學生一起上課?李延昌舉例,同樣是造樣造句,五年級要寫出15個字、兩個形容詞,六年級就要求學生寫出20個字、三個成語,老師需要依據學生程度給予不同的教材。

↑ 新北市鼻頭國小全校僅剩13人,老師需要親自下場才能打一場籃球賽。攝影/王唯甯

混齡教學課堂考驗的不僅是老師的教學力,更是對不同年級學習節點的掌握。但對多為新手代理老師的偏鄉國小來說,老師在進入課堂時未必能夠適應小校的教學型態。

為了解決師資上的問題,鼻頭國小找來市內4所規模相近的學校,十分、福連、福隆國小組成共學聯盟,把四個學校變成一個大教室,用跨校的概念提升老師教學力和學生學習力。

↑結合市內三所規模相近的學校,運用遠端線上的方式,組成共學聯盟。圖片提供/鼻頭國小

每週四國語課前,四校老師會先在線上至少做2個小時的共同備課、討論修正課程內容後,再讓學生透過視訊連線共同上課,學生不只聽課,還要以小組為單位討論、發表完成課堂指定作業。

「我們很強調寫和發表的能力,在地課程是亮點、是競爭力,可是最重要的還是他的基礎學習力。」李延昌補充,基礎學習力不只是國英數的術科能力,還有學習方法和自學能力。

揮別大校思維 成就每一位孩子

「別的學校可以30個人挑3個去參加,我們只有3個人沒得挑,只能把每個孩子都顧好。」比起追求國際學力檢驗分數,李延昌更在乎的是學生學習的動力。

↑偏鄉小校的校長為學校的核心,不僅要要親自處理校園事務,甚至還要親自授課。攝影/王唯甯

前陣子全中運有三個三年級學生跑來說想報名大隊接力賽,學校操場沒有彎道,老師就帶他們去體育場練彎道。她站在跑道的時候隔壁都是六年級生,光身高就差兩顆頭。「我們最後大輸人家50公尺,但沒有人覺得我們輸了,我們跑完了,而且沒有掉棒!」李延昌驕傲的說著。

在過去,學校可能因為人多而沒辦法顧及每一個學生,但在少子化之下小班小校型態反而給予了契機去成就每一位孩子。教育要看到的不是孩子學會或學不會,而是孩子走在學會的路上,而且是願意自己站在學會路上。

↑依據不同的學生學習情況,給予最適合的教育方式,是偏鄉小校彎道超車的契機與機會。 攝影/王唯甯

↑依據不同的學生學習情況,給予最適合的教育方式,是偏鄉小校彎道超車的契機與機會。 攝影/王唯甯

走出校長室,李延昌一把抱起迎面跑來的小一生,師生兩人就在操場跳起開合跳。「他數序比較不會,我就和他比開合跳然後報數,他原本只能跳50下,現在越數越好了。我都開玩笑說他再來可以數到100我大概就減肥成功了。」

李延昌抹了抹額頭上的汗,作為孩子教育的總教練還有很多事得做,他正在打一場只能堅持的球賽,因為現在放棄,比賽就結束了。

查看原始文章>

【全文轉載自生命力新聞】

(CC BY-NC-SA 3.0 TW)

❤️~ 讓愛遠播 點亮他人 ~❤️

【惜食自介懶人包:惜食行善網是什麼? 可以做什麼?】

''你今天做善事了嗎?''

行善讓您改變一個弱勢者的人生,

也讓您能得到心中的富足與圓滿。

【惜食行善網】讓您可以隨時隨地的做善事