公開水點資料,「飲水地圖」讓帶環保杯的人不再找不到水!

喝水救國!開放授權地圖記錄飲水資訊,打造便利環境,試圖讓自備容器躍升環保主流行動

整理撰文|陳廷彥;編輯|開放文化基金會

(Photo credit on Water Go!)

近年來環境團體、政府、學校都積極提倡自備環保杯攜帶飲用水,盡量不購買瓶裝水,以節省水資源、減少海洋垃圾。

不過,成年人所需飲水量,以體重換算一公斤體重約需 30 c.c.,如果自備的水喝完了又該怎麼辦?

由於意識到飲水資源的公開資料還不夠完備,在 2015 年,當時的環境資訊協會理事長陳瑞賓提出需要標注全台提供飲用水地點的需求,也就是後來的「飲水地圖」。而製作飲水地圖的第一步,是要取得易於添加資訊的地圖,因此環境資訊協會在發想階段,便找上「台灣開放街圖」(OpenStreetMap Taiwan)社群一起討論。開放街圖是由社群貢獻與維持的開放授權地圖,人人都有權力取用、修改地圖的內容,這樣的特性格外適合飲水地圖計畫:這不但是因為開放街圖的圖資可以免費使用,更是因為飲水地圖必須仰賴眾人蒐集資料,而開放街圖有利參與、協作的特性能促進更廣泛的群眾參與。

.png)

(Photo credit on 開放街圖台灣社群官網)

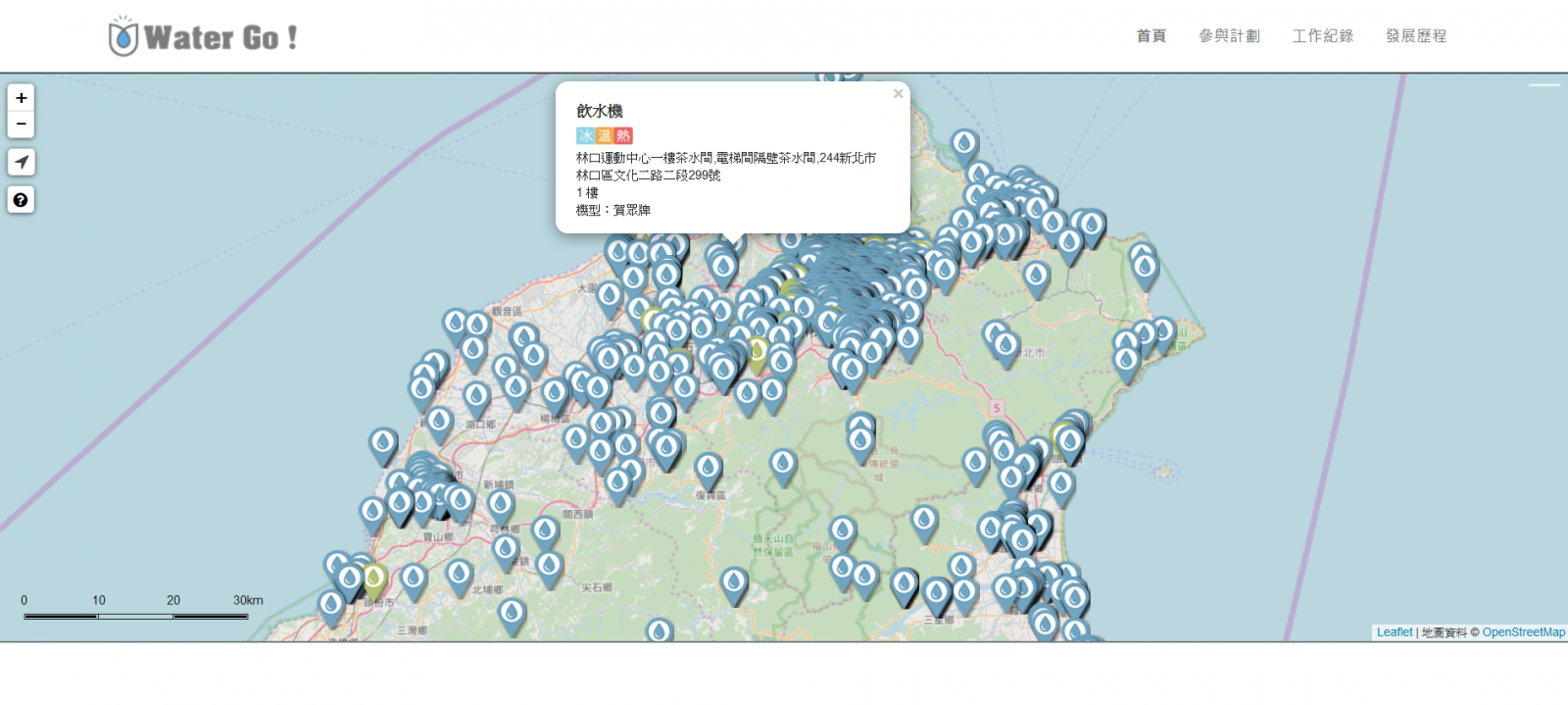

環境資訊協會與開放街圖社群定期舉辦飲水地圖小聚,最終在開放街圖社群建置之下完成了首版飲水地圖,得以在開放街圖的介面上呈現可取得飲用水的地點資訊。而在持續的小聚討論後,環境資訊協會在飲水地圖之外,另外打造了一個視覺化互動頁面 – 「Water Go!」行動計畫,除了串聯原來社群開發的飲水地圖,也讓群眾跟店家都可以回報取水點,在地點之外,也有加註飲水溫度、開放時間的功能。後來「Water Go!」團隊更進一步向政府、學校、廟宇等單位索取飲水地點資料,直至今日,地圖上已經累積了接近 2500 個取水點,並有 15 個縣市、97 個店家或空間參與其中。藉由 Water Go! 計畫,希望能讓飲水地圖當中標註的飲用水點越來越齊全,不但能讓本就重視環保的群眾更加方便,其便利性更能吸引更多人共同自備器具、維護環境。

(Photo credit on Water Go!)

本來「Water Go!」還有打算開發App,方便民眾搜尋飲水地點,但或因 Open Street Map (OSM) 的資料授權採 Open Data Commons 開放資料庫授權條款(ODbL)授權、地圖影像塊製圖法採以 CC BY-SA 2.0 授權,跨公私部門與社群間的資料串連和仍有許多討論空間,由於 Water Go 所採用的飲水地圖系統是架在 OSM上面,因此無法直接放上公部門無CC授權的資料, 環境資訊協會方面已經於 2019 年 8 月停止推動這個計畫。若臺灣公私機關能在資料開放層面越來越進步,也許可以期待以後有更好的大規模應用。目前原本的參與者仍在討論如何重新建立「飲水地圖社群2.0」。近來,有另一個台灣新創團隊 CircuPlus 發起了「奉茶行動」,讓民眾可以尋找、新增免費飲水機,並透過遊戲方式擴大參與,概念與飲水地圖十分相像,未來的發展值得拭目以待。

查看原始文章>

【全文轉載自OCF Lab】

❤️~ 讓愛遠播 點亮他人 ~❤️